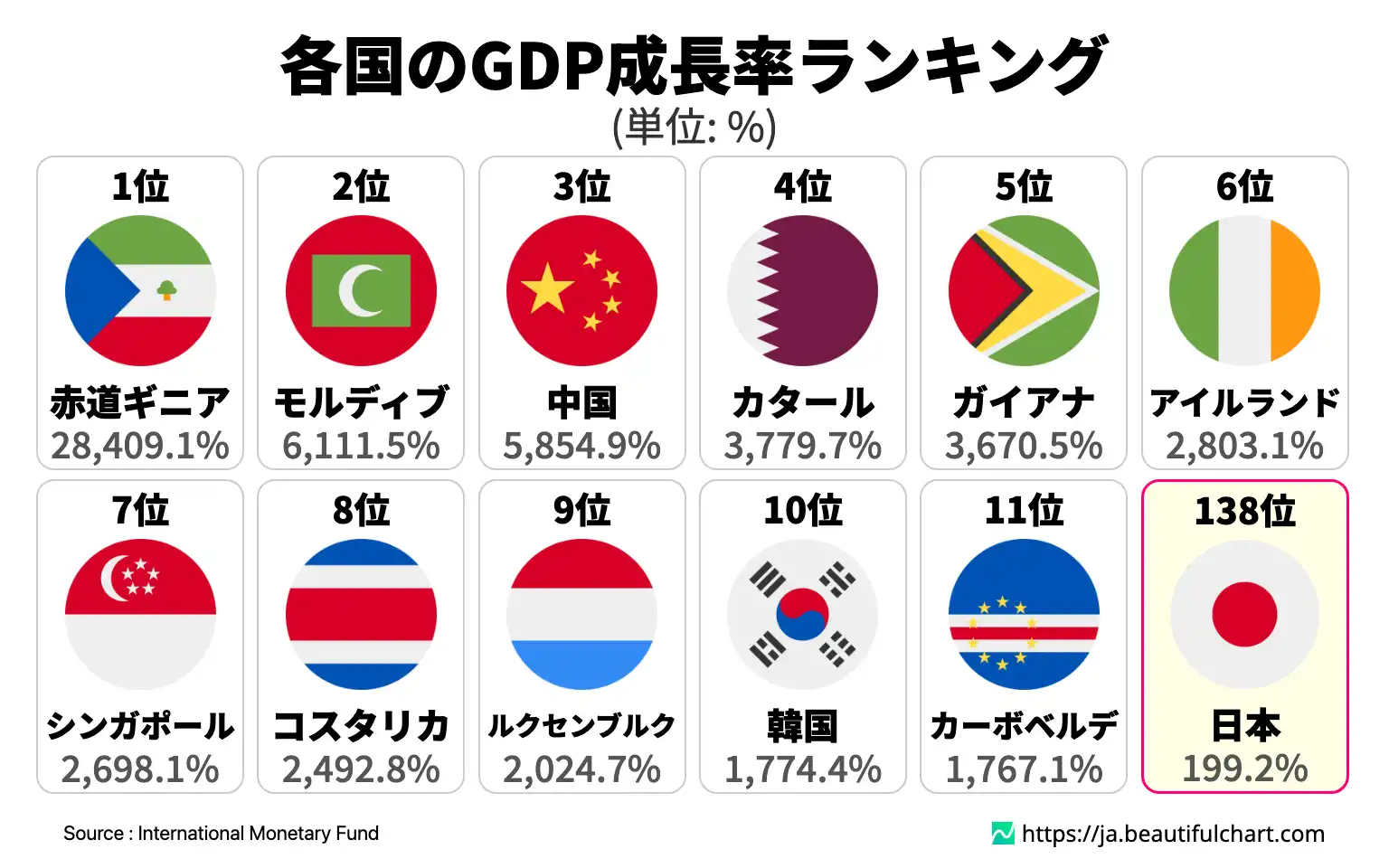

最新のデータによると、過去40年間(1984年~2024年)で最も高いGDP成長率を記録したのは赤道ギニアで、その成長率は28,409.1%という驚異的な数値に達した。次いでモルディブが6,111.5%、中国が5,854.9%で続き、世界経済の大きな変動を示している。一方、同期間の日本の成長率は199.2%で138位に留まり、主要先進国の中でも経済の停滞が際立つ結果となった。このランキングは、資源開発、観光、工業化など、各国が選択した経済発展の道のりの違いを浮き彫りにしている。

GDP成長率とは、一定期間内に一国の経済が生み出した付加価値の総額である国内総生産(GDP)がどれだけ増加または減少したかを示す指標である。国の経済活動の活発さや成長の度合いを測るために用いられ、経済政策の効果を評価する上でも重要な役割を果たす。

驚異的な成長を遂げた国々

過去40年間で、いくつかの国は世界が目を見張るほどの経済的変貌を遂げた。特に顕著なのが、アフリカ中部に位置する赤道ギニアである。1990年代半ばに大規模な油田が発見されて以来、この国は石油輸出を経済の主軸に据え、GDPを爆発的に増加させた。その成長率は28,409.1%に達し、他の追随を許さない圧倒的な首位を記録した。同様に、南アジアの島国モルディブは、美しい自然を活かした観光業を国家戦略の中心に置き、6,111.5%という高い成長を達成した。高級リゾート開発が成功し、世界中から観光客を惹きつけたことが、経済を力強く牽引した。また、中国は「世界の工場」としての地位を確立し、安価な労働力を背景にした製造業の発展と、積極的なインフラ投資によって5,854.9%の成長を記録した。近年では、南米のガイアナが大規模な海底油田の発見により、新たな資源国として急浮上しており、今後の経済動向が注目される。

アジア経済のダイナミズム

この40年間は、アジア諸国が世界経済の成長エンジンとして台頭した時代でもあった。中国を筆頭に、モルディブ、シンガポール(2,698.1%)、韓国(1,774.4%)、インド(1,745.3%)などが上位に名を連ね、その躍進ぶりを示している。これらの国々は、輸出主導型の工業化、教育水準の向上による人材育成、そして外国からの直接投資の積極的な誘致といった共通の戦略を通じて、持続的な高成長を実現した。特に、ベトナム(651.1%)やバングラデシュ(1,582.1%)のような国々は、製造業のハブとしての役割を拡大し、貧困削減と経済発展を両立させてきた。アジア全体の経済的影響力の増大は、世界のパワーバランスにも変化をもたらしている。

資源国とタックスヘイブンの躍進

経済成長率ランキングの上位には、豊富な天然資源に恵まれた国々が目立つ。赤道ギニア(石油)、カタール(天然ガス、3,779.7%)、ガイアナ(石油)などは、資源輸出がもたらす莫大な収益を元手に、国家のインフラ整備や国民生活の向上を図ってきた。しかし、これらの国々は資源価格の変動に経済が左右されやすいという脆弱性も抱えており、経済の多角化が今後の課題となっている。一方で、アイルランド(2,803.1%)やルクセンブルク(2,024.7%)のように、低い法人税率を武器に多国籍企業を誘致し、金融やITサービスといった高付加価値産業を育成することで成長を遂げた国もある。これらのタックスヘイブン(租税回避地)は、グローバル経済の中で独自の地位を築き、一人当たりのGDPでも世界のトップクラスに位置している。

先進国の安定成長と日本の課題

アメリカ(622.8%)、イギリス(621.8%)、ドイツ(612.0%)といった主要先進国は、新興国ほどの爆発的な成長率ではないものの、安定した経済成長を維持してきた。これらの国々は、成熟した経済構造とイノベーションを背景に、着実な発展を続けている。その中で、日本の成長率は199.2%と、他の先進国と比較しても低い水準に留まっている。1990年代初頭のバブル経済崩壊後、日本は長期にわたるデフレーションと経済停滞に苦しんできた。少子高齢化による労働人口の減少も、経済成長の足かせとなっている。この40年間のデータは、日本がかつての経済大国としての勢いを失い、新たな成長モデルの構築という大きな課題に直面している現実を明確に示している。

重要ポイント

資源と政策が導く爆発的成長

- 赤道ギニアは石油資源を背景に、過去40年で28,409.1%という驚異的なGDP成長を達成した。

- 中国は市場経済への移行と輸出主導の工業化政策により、世界有数の経済大国へと成長した。

- アイルランドやルクセンブルクは、低い法人税率で多国籍企業を誘致し、高付加価値産業のハブとなることで経済を拡大させた。

アジア諸国の目覚ましい躍進

- モルディブ、中国、シンガポール、韓国、インドなど、多くのアジア諸国が成長率ランキングの上位を占めた。

- これは、世界の経済的中心が西洋からアジアへとシフトしていることを示唆している。

- 輸出志向の工業化と人的資本への投資が、アジアの持続的成長の鍵となった。

先進国の成長鈍化と日本の位置

- アメリカやドイツなどの主要先進国は、新興国に比べて緩やかな成長率を示した。

- 日本の成長率は199.2%(138位)と、他の先進国と比較しても著しく低く、長期的な経済停滞を反映している。

- バブル経済崩壊後のデフレや少子高齢化が、日本の経済成長における構造的な課題となっている。

上位ランキング

1位 赤道ギニア 28,409.1%

過去40年間で最も劇的な経済成長を遂げたのは、アフリカ中西部に位置する赤道ギニアである。1990年代半ばに大規模な沖合油田が発見されたことが、この国の運命を大きく変えた。石油と天然ガスの輸出が経済の根幹となり、GDPは文字通り爆発的に増加した。この資源ブームにより、首都マラボなどの都市部ではインフラ整備が進んだが、富の分配の不均衡や、資源収入への過度な依存といった課題も抱えている。この驚異的な成長率は、天然資源が一国の経済に与えるインパクトの大きさを示す典型的な事例と言える。

2位 モルディブ 6,111.5%

インド洋に浮かぶ島嶼国モルディブは、その美しい自然環境を最大限に活かした観光業によって、目覚ましい経済成長を達成した。特に、高級リゾート市場に特化した戦略が成功し、世界中の富裕層を惹きつけるデスティネーションとしての地位を確立した。観光収入は、国のインフラ整備や教育、医療水準の向上に貢献している。しかし、経済が観光業に大きく依存しているため、世界的なパンデミックや景気後退、さらには気候変動による海面上昇といった外部リスクに対して脆弱な側面も持っている。

3位 中国 5,854.9%

1980年代から改革開放政策を本格化させた中国は、世界の歴史上でも類を見ない規模と速さで経済成長を遂げた。安価で豊富な労働力を武器に「世界の工場」としての地位を築き、輸出主導で経済を拡大。近年では、製造業の高度化に加え、ITやAIなどのハイテク産業でも世界をリードする存在となっている。巨大な国内市場も成長を支える重要な要素である。この急成長は数億人規模の貧困削減を実現したが、一方で環境問題や地域間格差の拡大といった新たな課題も生み出している。

4位 カタール 3,779.7%

中東の小国カタールは、世界最大級の埋蔵量を誇る天然ガスの輸出によって、世界で最も裕福な国の一つとなった。豊富なエネルギー資源からの収入を元手に、インフラ、航空、金融、不動産などへの大規模な投資を行い、経済の多角化を進めている。2022年にはFIFAワールドカップを開催し、国際的な知名度を飛躍的に高めた。政府は、資源収入を原資とする手厚い社会保障制度を国民に提供しており、非常に高い生活水準を実現している。

5位 ガイアナ 3,670.5%

南米の北東部に位置するガイアナは、2015年以降に大規模な海底油田が相次いで発見されたことで、世界で最も急速に成長している経済の一つとなった。「ガイアナの奇跡」とも呼ばれるこの石油ブームは、国の財政を劇的に改善させ、インフラ開発や公共サービス拡充の原資となっている。国際通貨基金(IMF)も、同国が今後数年間、驚異的な成長を続けると予測している。一方で、急激な経済変化が社会に与える影響や、資源収入の適切な管理が今後の重要な課題となる。

138位 日本 199.2%

かつて「経済大国」として世界を席巻した日本だが、過去40年間の成長率は199.2%と、先進国の中でも低い水準に留まった。1990年代初頭のバブル経済崩壊後、長期にわたるデフレーションと経済の停滞、いわゆる「失われた数十年」を経験したことが最大の要因である。さらに、世界で最も速く進行する少子高齢化が労働力人口の減少を招き、国内市場の縮小と社会保障費の増大という構造的な課題に直面している。イノベーションの停滞も指摘されており、新たな成長戦略の構築が急務となっている。

| 順位 | 名前 | 指標 | 詳細指標 |

|---|---|---|---|

第1位 | 28,409.1% | 1984年: $0.4億 | |

第2位 | 6,111.5% | 1984年: $1.1億 | |

第3位 | 5,854.9% | 1984年: $0.3兆 | |

第4位 | 3,779.7% | 1984年: $57億 | |

第5位 | 3,670.5% | 1984年: $6.5億 | |

第6位 | 2,803.1% | 1984年: $198億 | |

第7位 | 2,698.1% | 1984年: $195億 | |

第8位 | 2,492.8% | 1984年: $36.7億 | |

第9位 | 2,024.7% | 1984年: $43.8億 | |

第10位 | 1,774.4% | 1984年: $997億 | |

第11位 | 1,767.1% | 1984年: $1.4億 | |

第12位 | 1,745.3% | 1984年: $0.2兆 | |

第13位 | 1,740.5% | 1984年: $1.6億 | |

第14位 | 1,697.7% | 1984年: $300億 | |

第15位 | 1,608.9% | 1984年: $83.7億 | |

第16位 | 1,582.1% | 1984年: $268億 | |

第17位 | 1,531.0% | 1984年: $202億 | |

第18位 | 1,520.9% | 1984年: $11.7億 | |

第19位 | 1,513.0% | 1984年: $12億 | |

第20位 | 1,504.8% | 1984年: $14.1億 |