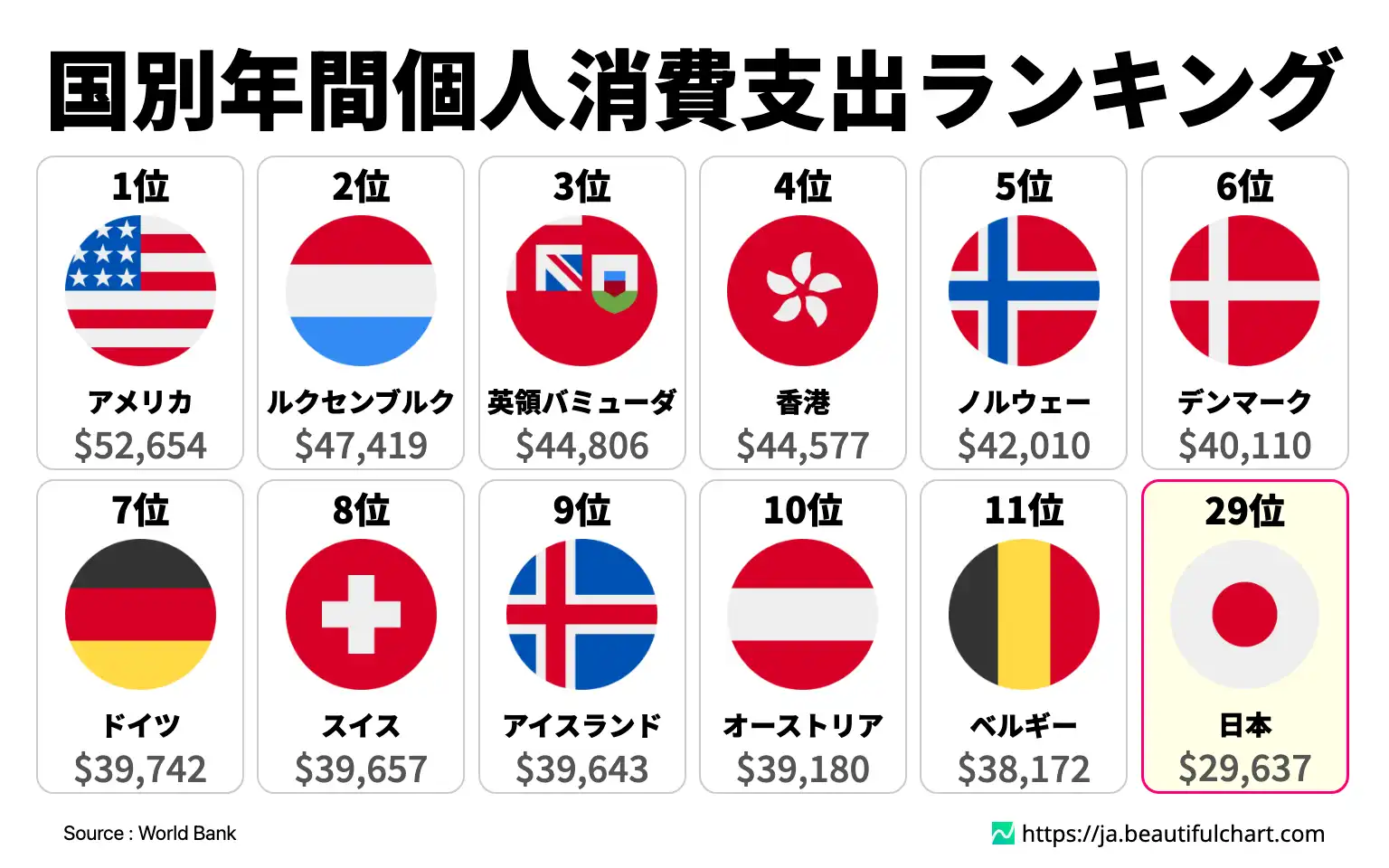

購買力平価(PPP)基準による年間個人消費額の国別ランキングでは、アメリカが52,654ドルで首位に立った。ルクセンブルク、バミューダ、香港、ノルウェーがトップ5を形成し、主に欧米の先進国が上位を占める結果となった。このデータは、各国の物価水準を考慮した上での国民一人当たりの実質的な消費力を示している。アジアでは香港が4位と高い水準にある一方、日本は29位(29,637ドル)となり、他の主要先進国と比較するとやや低い位置に留まった。

個人消費支出(PCE)とは、一国の家計が財やサービスに対して支出した金額の総計を指す。これは国内総生産(GDP)の構成要素の中で最も大きな割合を占めることが多く、国の経済活動を測る上で極めて重要な指標である。PCEの動向は、景気の拡大や後退を示す先行指標としても注目される。

国民一人当たりの年間個人消費額は、その国の経済的な豊かさと国民の生活水準を測る上で重要な指標である。特に、各国の物価の違いを調整した購買力平価(PPP)を用いることで、より実態に近い国際比較が可能になる。この指標を見ると、世界各国の経済状況や消費文化の多様性が浮き彫りになる。

アメリカの圧倒的な消費力と欧米諸国の優位性

ランキングの頂点に立つのはアメリカであり、その額は5万ドルを超える。これは、アメリカ経済が個人消費によって強力に牽引されていることを示している。高い生産性、イノベーション、そして消費を奨励する文化が、世界で最も高い水準の消費活動を支えている。クレジットカードの普及や多様な商品・サービスへのアクセスも、この傾向を後押ししている要因である。

アメリカに続く上位グループには、ルクセンブルク、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、スイスといった西ヨーロッパ諸国が名を連ねる。これらの国々は、高い一人当たりGDP、充実した社会保障制度、そして安定した経済基盤を共通して持っている。高水準の賃金が国民の購買力を支え、質の高い生活を求める消費行動につながっている。また、タックスヘイブン(租税回避地)として知られるバミューダやケイマン諸島のような小規模な領域も上位にランクインしており、これは金融や観光といった特定産業に富が集中し、住民の高い所得水準を反映した結果と言える。

アジアにおける消費の多様性と日本の立ち位置

アジア地域では、経済の成熟度によって消費水準に大きなばらつきが見られる。香港とシンガポールは、それぞれ4位と20位に位置し、アジアにおける金融・商業ハブとしての地位を確立している。これらの都市国家は、国際的なビジネスの中心地であるため所得水準が高く、物価も高騰する傾向にあるため、必然的に消費額も大きくなる。

一方、日本は29,637ドルで29位という結果だった。これは、ドイツ(7位)、イギリス(18位)、フランス(19位)といった他のG7諸国と比較して低い水準である。この背景には、数十年にわたる経済の低成長、賃金の伸び悩み、そして将来への不安からくる貯蓄志向の高まりなどが指摘される。特に、高齢化が進む社会構造は、消費よりも貯蓄を優先する傾向を強める一因となっている。日本の消費水準は、経済規模の大きさとは裏腹に、国民一人ひとりの実感としての豊かさが必ずしもトップレベルではないことを示唆している。

世界的な消費格差とその意味

このランキングは、世界における著しい経済格差を明確に示している。上位の国々では年間4万ドル以上の消費が行われているのに対し、リストの下位に位置するアフリカやアジアの多くの国々では、その額は数千ドル、あるいは数百ドルにまで落ち込む。例えば、コンゴ民主共和国では689ドルとなっており、トップのアメリカとは約76倍もの差が存在する。

このような格差は、各国の経済発展の段階、産業構造、資源の有無、政治的安定性など、複合的な要因によって生じている。個人消費額は単なる数字の比較以上に、世界の人々が享受する生活の質や機会の不平等を可視化するものである。高い消費は経済活動の活発さを示す一方で、環境負荷や持続可能性といった課題も提起する。このデータは、世界経済の現状を理解し、今後の課題を考える上での貴重な資料となるだろう。

重要ポイント

アメリカの圧倒的な消費力と先進国の優位性

- アメリカは年間個人消費額が52,654ドルと、世界で唯一5万ドルを超え、圧倒的な首位を維持している。これは、消費主導型の経済構造を明確に反映している。

- 上位10カ国のうち9カ国が欧米諸国であり、高所得と安定した経済基盤が個人の高い消費力を支えていることがわかる。

- ルクセンブルクやスイス、ノルウェーなどの国々は、金融業や豊富な天然資源を背景に高い所得水準を誇り、それが直接的に消費額に結びついている。

アジア諸国の多様な消費パターン

- アジアでは香港が4位(44,577ドル)と世界トップクラスの消費水準を記録しており、国際金融センターとしての富の集中を示している。

- 日本は29位(29,637ドル)で、他の主要先進国と比較すると見劣りする結果となった。これは長期的な経済停滞やデフレマインドが影響している可能性がある。

- シンガポール(20位)、台湾(22位)、韓国(41位)など、アジアの「四小龍」と呼ばれる経済圏でも消費水準には差が見られ、各国の経済発展の段階や構造の違いを反映している。

経済構造が個人消費に与える影響

- バミューダ(3位)やケイマン諸島(13位)のようなタックスヘイブンや、UAE(24位)、クウェート(28位)のような産油国が上位にランクインしている。

- これは、特定の産業によって生み出された富が国民一人当たりの消費額を押し上げていることを示しており、国の経済規模とは必ずしも比例しない。

- ランキング下位にはサハラ以南のアフリカ諸国が多く含まれ、世界的な経済格差が個人消費のレベルに顕著に表れている。

上位ランキング

1位 アメリカ $52,654

アメリカが世界最大の消費大国であることは、このデータによって明確に裏付けられている。52,654ドルという数値は、世界で唯一5万ドルの大台を超えており、2位以下を大きく引き離している。この背景には、世界最大の経済規模、高い労働生産性、そして旺盛な消費意欲を刺激する文化がある。多様な商品やサービスが市場に溢れ、クレジットカードによる消費が生活に深く浸透していることも、高い消費額を支える要因である。アメリカ経済は個人消費がGDPの約7割を占める構造であり、国民の消費動向が国全体の景気を左右するほどの影響力を持っている。

2位 ルクセンブルク $47,419

ルクセンブルクは、人口約65万人の小国ながら、世界で最も裕福な国の一つとして知られている。その高い個人消費額は、主に強力な金融セクターによって支えられている。世界中から金融機関が集まる国際金融センターであり、そこで働く人々の所得水準は非常に高い。また、欧州の中心に位置する地理的な利点も経済活動を活発にしている。物価やサービス料金も高水準だが、それを上回る所得が国民の豊かな消費生活を可能にしている。一人当たりの経済指標では常に世界のトップクラスに位置しており、その豊かさが消費額にも反映されている。

3位 英領バミューダ $44,806

北大西洋に浮かぶイギリスの海外領土であるバミューダは、タックスヘイブンとして世界的に有名である。法人税などが非常に低い、あるいは存在しないため、多くの国際企業、特に保険会社や投資ファンドが拠点を置いている。これにより、島内には莫大な富が蓄積され、住民の所得水準も極めて高い。また、美しいビーチを求めて訪れる富裕層向けの観光業も主要産業の一つである。これらの要因が組み合わさり、人口わずか6万人ほどの小規模な領域でありながら、世界トップクラスの個人消費額を記録している。

4位 香港 $44,577

香港は、世界有数の国際金融センターおよび貿易港として、アジア経済のハブ機能を担っている。自由な経済政策と低い税率が世界中から企業と人材を引きつけ、高い経済密度を生み出している。その結果、一人当たりの所得は非常に高い水準にある。一方で、土地が限られているため不動産価格や生活費は世界で最も高いレベルにあり、それが個人消費額を押し上げる一因ともなっている。高級ブランド品から多様なグルメまで、消費の選択肢が豊富なことも、香港の高い消費文化を特徴づけている。

5位 ノルウェー $42,010

ノルウェーの高い個人消費額は、主に北海油田から得られる豊富な石油・天然ガス資源によって支えられている。これらの資源による収益は、政府系ファンドを通じて国民に還元され、充実した社会保障制度や高い賃金水準を実現している。国民は将来への不安が少ないため、所得を積極的に消費に回す傾向がある。また、自然環境を活かした質の高いライフスタイルを重視する文化も、レジャーや関連商品への支出を後押ししている。資源大国ならではの経済的安定が、国民の豊かな消費生活の基盤となっている。

29位 日本 $29,637

日本は世界第4位の経済大国でありながら、一人当たりの個人消費額では29位に留まっている。この数値は、アメリカやドイツ、イギリスといった他の主要先進国と比較して低い水準である。その背景には、1990年代のバブル崩壊以降続く長期的な経済停滞とデフレがある。賃金が伸び悩む一方で、社会保障費の負担は増大し、多くの家計が将来への不安から消費よりも貯蓄を優先する「デフレマインド」が定着した。高齢化の進展も、現役世代と比較して消費性向が低い高齢者層の割合を高め、国全体の消費を抑制する要因となっている。

| 順位 | 名前 | 指標 |

|---|---|---|

第1位 | $52,654 | |

第2位 | $47,419 | |

第3位 | $44,806 | |

第4位 | $44,577 | |

第5位 | $42,010 | |

第6位 | $40,110 | |

第7位 | $39,742 | |

第8位 | $39,657 | |

第9位 | $39,643 | |

第10位 | $39,180 | |

第11位 | $38,172 | |

第12位 | $37,898 | |

第13位 | $37,818 | |

第14位 | $37,240 | |

第15位 | $37,067 | |

第16位 | $37,062 | |

第17位 | $37,030 | |

第18位 | $36,439 | |

第19位 | $36,403 | |

第20位 | $35,066 |