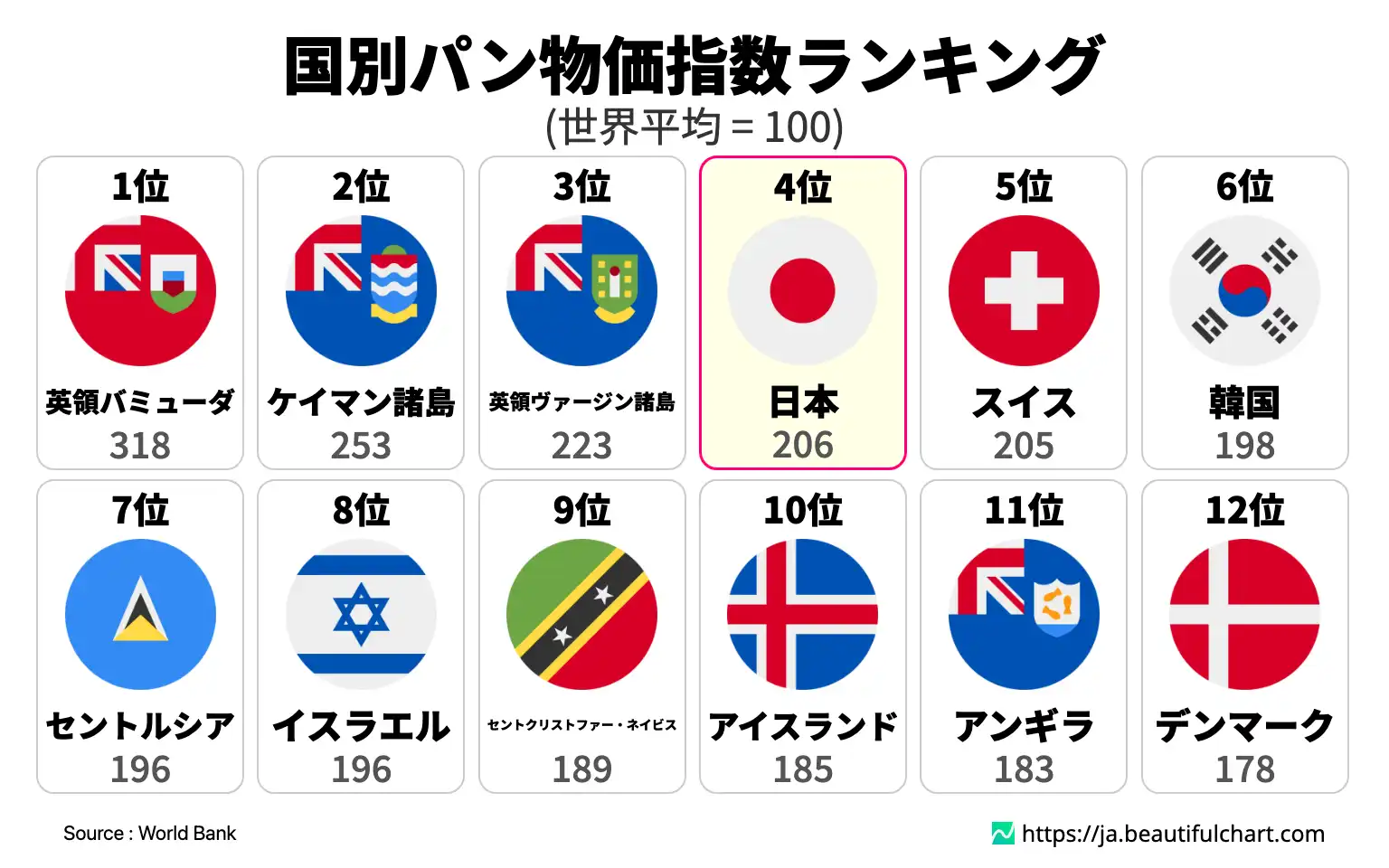

世界の国別パン物価指数によると、英領バミューダが指数318.5で最もパンの価格が高い国であることが明らかになった。世界平均を100としたこの指数では、ケイマン諸島(252.8)、英領ヴァージン諸島(223)が続き、島嶼国が上位を占める傾向が見られる。日本は指数206.1で4位にランクインし、アジアでは最も物価が高い国の一つであることが示された。一方、チュニジアは指数36.8で最もパンが安い国となっている。

パン物価指数とは、各国のパンの価格水準を国際的に比較可能にするために算出された指標である。世界全体の平均価格を基準値の100とし、各国の価格がそれより高いか低いかを数値で示す。この指数は、単にパンの絶対的な価格を示すだけでなく、その国の全体的な物価水準や生活費を推し量るための一つの目安として利用される。

高物価地域としての島嶼国の特徴

世界各国のパンの価格水準を比較すると、英領バミューダ、ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島といった島嶼国・地域が上位を独占している点が際立っている。これらの地域に共通するのは、地理的な孤立性、限定的な国内生産能力、そして観光業や金融業への高い経済的依存度である。食料品の多くを輸入に頼らざるを得ず、輸送コストや関税が最終的な商品価格に上乗せされるため、生活必需品であるパンの価格も高騰する傾向にある。さらに、これらの地域は高級リゾート地やオフショア金融センターとして富裕層が多く訪れるため、全体的な物価水準が高く維持されており、それがパンのような基本的な食品の価格にも反映されていると考えられる。

先進国における物価構造

ランキング上位には、日本(4位)やスイス(5位)といった先進国も名を連ねている。これらの国々でパンの価格が高い背景には、島嶼国とは異なる要因が存在する。高い賃金水準、厳格な品質管理基準、そして国内農業を保護するための政策などが、生産コストを押し上げる主な要因である。特に日本では、高品質な原材料へのこだわりや、複雑な流通システムが価格に影響を与えている。スイスも同様に、強力な自国通貨、高い人件費、そして保護主義的な農業政策が、世界でも有数の食品価格の高さを形成している。これらの国々では、価格の高さが品質の高さや安定供給と結びついている側面もある。

地域による著しい価格差とその背景

この物価指数は、世界における経済格差を浮き彫りにしている。最も指数が高い英領バミューダ(318.5)と、最も低いチュニジア(36.8)の間には約8.6倍もの開きがある。この大きな差は、各国の所得水準、政府の補助金政策、食文化、そして通貨価値などを反映したものである。アジア地域内においても、日本(4位)、韓国(6位)、香港(28位)などが高い水準にある一方で、インド(169位)やパキスタン(167位)などは非常に低い水準に留まっている。これは、同じ地域であっても経済発展の度合いや食料自給率、政府の価格介入の有無によって、市民が直面する生活コストが大きく異なることを示唆している。パンの価格という一つの指標を通じて、世界経済の多様性と複雑な構造を垣間見ることができる。

重要ポイント

島嶼国・地域が物価指数の上位を独占

- 英領バミューダ、ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島がトップ3を占めている。

- これらの地域は食料品の多くを輸入に頼っており、輸送コストが価格を押し上げる主な要因である。

- 観光業や金融業への依存度が高い経済構造も、全体的な物価水準の高さに寄与している。

先進国の高物価の背景

- 日本は4位、スイスは5位にランクインし、先進国の中でも特にパンの価格が高いことが示された。

- 高い賃金水準、厳格な品質基準、国内農業の保護政策などが、生産コストを増加させる要因となっている。

- 価格の高さは、品質の高さや食品供給の安定性を反映している側面もある。

世界における著しい経済格差

- 最も指数が高い英領バミューダ(318.5)と最も低いチュニジア(36.8)では、約8.6倍の価格差が存在する。

- この格差は、各国の所得水準、政府の補助金政策、食文化の違いなどを反映している。

- アジア地域内でも日本とインドのように大きな価格差が見られ、地域経済の多様性を示している。

上位ランキング

1位 英領バミューダ 318.5

英領バミューダは、世界で最もパンの価格が高い地域である。この背景には、北大西洋に位置する地理的な孤立性がある。食料品を含むほとんどの消費財を輸入に依存しており、高額な輸送費が直接商品価格に反映される。また、世界的に有名なオフショア金融センターであり、高級観光地でもあるため、住民や滞在者の所得水準が高く、全体的な物価が極めて高い水準で維持されている。限られた国土では農業生産が難しく、自給率が低いため、生活必需品の価格も高騰しやすい経済構造となっている。

2位 ケイマン諸島 252.8

カリブ海に浮かぶ英領ケイマン諸島は、バミューダと同様にオフショア金融業と観光業を経済の柱としている。高い生活水準を誇る一方で、食料品のほぼ全てを輸入に頼っているため、パンを含む食品価格は非常に高い。物流コストに加え、観光客向けの価格設定が市場全体に影響を与えていることも、物価を押し上げる一因と考えられる。住民の可処分所得は高いものの、それに比例して生活費も高くなるという、典型的な高コスト経済圏の特徴を示している。

3位 英領ヴァージン諸島 223

英領ヴァージン諸島もまた、カリブ海に位置する観光地であり、物価の高さで知られている。経済は観光業に大きく依存しており、食料品や生活必需品の多くをアメリカなどから輸入している。輸入依存度の高さは、輸送コストや関税によって物価を押し上げる。特に食品に関しては、天候による輸送の遅延リスクなども価格に影響を与えることがある。島嶼経済特有の脆弱性が、パンのような基本的な食品の価格にも色濃く反映されている。

4位 日本 206.1

日本が世界で4番目にパンの価格が高い国である背景には、複数の国内要因が絡み合っている。まず、高い人件費や不動産コストが生産・販売コストを押し上げている。また、消費者が求める高い品質基準に応えるため、高品質な輸入小麦や国産小麦が使用されることが多く、原材料費が高くなる傾向にある。さらに、国内の小麦生産者を保護するための政策や、複雑な流通システムも最終的な小売価格に影響を与えている。これらの要因が重なり、日本のパンは国際的に見て非常に高価となっている。

5位 スイス 205

スイスは、世界で最も生活費が高い国の一つとして常に上位に挙げられる。パンの価格も例外ではなく、その主な要因は高い賃金水準、強力な自国通貨(スイスフラン)、そして厳格な農業保護政策である。国内の農業を保護するために輸入品には高い関税が課されることが多く、国内生産品の価格も高く維持される傾向にある。また、環境基準や品質基準が非常に厳しいため、生産コストが上昇しやすい。こうした経済構造全体が、パンを含むあらゆる商品の価格を世界最高水準に押し上げている。

| 順位 | 名前 | 指標 |

|---|---|---|

第1位 | 318 | |

第2位 | 253 | |

第3位 | 223 | |

第4位 | 206 | |

第5位 | 205 | |

第6位 | 198 | |

第7位 | 196 | |

第8位 | 196 | |

第9位 | 189 | |

第10位 | 185 | |

第11位 | 183 | |

第12位 | 178 | |

第13位 | 174 | |

第14位 | 172 | |

第15位 | 167 | |

第16位 | 167 | |

第17位 | 166 | |

第18位 | 161 | |

第19位 | 160 | |

第20位 | 159 |