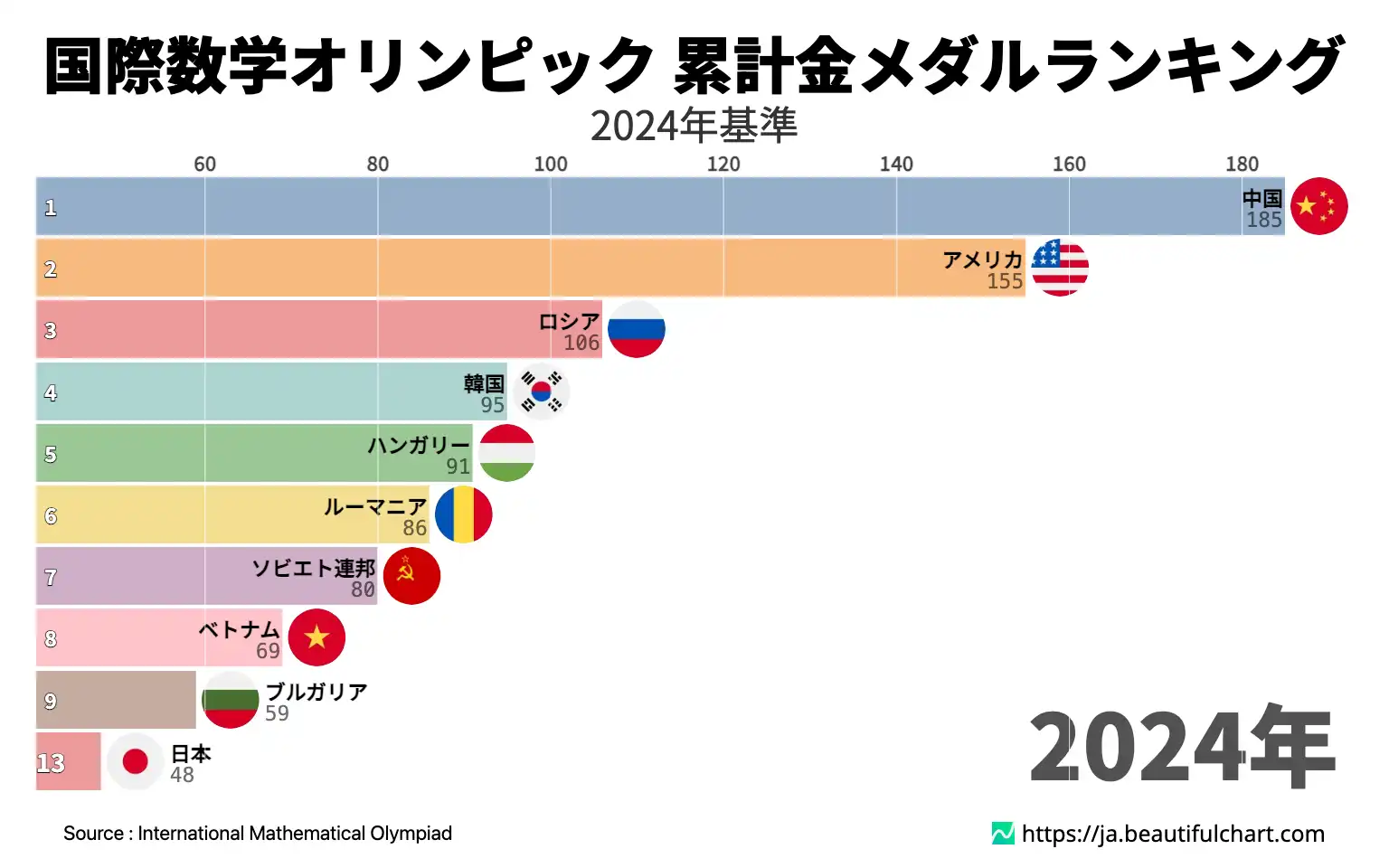

国際数学オリンピック(IMO)における国別の累計金メダル獲得数データは、中国が圧倒的な強さで首位を維持していることを示している。その後をアメリカが続き、ロシア、韓国、ハンガリーが上位グループを形成している。この順位は、各国の数学英才教育への長期的な投資と、体系的な人材発掘システムの成果を如実に反映している。特に、中国や韓国といったアジア諸国の躍進は、世界の数学教育における競争が激化していることを物語っている。

国際数学オリンピック(IMO)は、世界中の高校生以下の生徒を対象とした、最も権威のある数学の国際科学コンテストである。毎年異なる国で開催され、参加者は2日間にわたって極めて難解な6つの数学の問題に挑む。その成績に基づいて金、銀、銅メダルが授与され、未来の数学者や科学者の発掘・育成に大きく貢献している。

国際数学オリンピック(IMO)における国別の金メダル獲得数は、単に学生個人の才能を示すだけでなく、各国の科学技術教育、特に英才教育に対する国家的な姿勢や戦略を映し出す鏡である。その歴史を紐解くと、世界の勢力図の変遷が見えてくる。

冷戦時代と東側諸国の覇権

大会初期から1980年代にかけては、ソビエト連邦が圧倒的な強さを誇っていた。これは、国家主導の徹底した科学者養成システムと、数学の基礎研究を重視する学術的伝統の賜物である。同様に、ハンガリーやルーマニアといった東ヨーロッパ諸国も常に上位に位置し、数学教育における東側ブロックの優位性を示していた。特にハンガリーは、多くの著名な数学者を輩出してきた歴史を持ち、この種の競技会における長い伝統とノウハウを蓄積していた。この時代のランキングは、冷戦下での科学技術開発競争が、教育分野にも色濃く反映されていたことを示唆している。

中国の台頭とアジア勢の躍進

1980年代後半から、中国が驚異的な勢いでメダル数を伸ばし始め、21世紀に入ると他を寄せ付けない独走状態を築き上げた。これは、改革開放政策以降、国策として科学技術人材の育成に莫大なリソースを投入した結果である。国内の各段階で厳しい選抜プロセスを設け、国家代表チームを組織的に強化する戦略が大きな成功を収めた。中国の台頭と時を同じくして、韓国やベトナムなども上位常連国へと成長した。これらの国々の成功は、厳しい国内競争と英才教育への集中的な投資が背景にあり、アジア地域が新たな知の拠点として浮上していることを象徴している。日本の成績も世界的に見れば常に高い水準にあるが、これら近隣諸国の急成長により、アジア内での競争は一層激しさを増している。

アメリカの安定した強さと多様な育成システム

一方、アメリカは特定の時代に支配的というわけではないが、大会の歴史を通じて常にトップクラスの成績を維持し続けている。国家主導の画一的なシステムを持つ国々とは対照的に、アメリカの強さはその多様性にある。トップ大学が主催するサマーキャンプや、民間団体による質の高い教育プログラム、そして世界中から才能ある学生や研究者を引き寄せる移民政策などが複雑に絡み合い、優れた人材を育成するエコシステムを形成している。この柔軟で多層的なアプローチが、安定した強さの源泉となっている。

現代における競争の構図

ソビエト連邦の崩壊後、ロシアはその数学的遺産を受け継ぎ、依然として強豪国の一角を占めているが、かつてのような絶対的な支配力はない。現代の競争は、中国を筆頭とするアジア勢、安定したアメリカ、そして伝統的な強さを誇るロシアや東欧諸国が競い合う、より多極化した構図となっている。この金メダル獲得数の推移は、グローバルな知識経済の中で、将来の技術覇権を左右する人材育成の重要性が、ますます高まっていることを明確に示しているのである。

重要ポイント

勢力図の歴史的変遷

- 大会初期から冷戦終結までは、ソビエト連邦とハンガリーなどの東側諸国が大会を主導した。

- 1990年代以降、中国が急速に台頭し、現在では他を圧倒する最強国としての地位を確立している。

- アメリカは特定の時代を支配することはないものの、一貫してトップクラスの成績を収め、常に上位を維持している。

アジア諸国の目覚ましい成長

- 中国に続き、韓国やベトナムも安定して上位にランクインしており、アジア全体の数学教育水準の向上を示している。

- これらの国々の成功は、国家レベルでの英才教育への集中的な投資と、厳しい国内選抜システムの結果である。

- 日本も高いレベルを維持しているが、近隣諸国のさらなる躍進により、地域内での競争環境は激化している。

教育システムと国家戦略の反映

- 各国のメダル獲得数は、個人の才能だけでなく、国が構築した体系的な英才発掘・育成システムの成果を反映する。

- 旧東側諸国の伝統的な強さは、国家主導の科学教育の遺産であり、今なおその影響が見られる。

- IMOの成績は、各国のSTEM分野における将来的な国際競争力を占う重要な指標の一つと見なされている。

上位ランキング

1位 中華人民共和国 185個

中国は国際数学オリンピックにおいて圧倒的な支配力を見せつけている。その強さの源泉は、国家主導の徹底した英才選抜・育成システムにある。幼少期から才能のある生徒を発掘し、各省レベルから国家レベルへと段階的に行われる厳しい選抜と集中訓練を経て、最高の頭脳を結集した代表チームを編成する。この体系的かつ競争的なアプローチにより、中国は1990年代以降、驚異的なペースで金メダルを量産し、他国を大きく引き離す数学大国としての地位を不動のものとしている。

2位 アメリカ合衆国 155個

アメリカは、特定の時代を支配するのではなく、長年にわたり安定してトップクラスの成績を維持している。その強さは、国家主導の画一的なシステムではなく、多様な才能育成の仕組みにある。トップ大学が主催する数学キャンプ、民間財団による支援、そして世界中から優秀な学生が集まる移民国家としての土壌が、才能ある若者たちに最高の学習環境を提供している。この柔軟で多層的なエコシステムが、アメリカの継続的な成功を支える基盤となっている。

3位 ロシア 106個

ロシアは、かつて数学オリンピックを席巻したソビエト連邦の強力な数学的遺産を継承している。物理学や数学の基礎理論を重視する伝統的な教育システムは健在であり、モスクワ大学やサンクトペテルブルク大学などを中心に、世界トップレベルの数学教育が行われている。ソ連崩壊後はかつてほどの圧倒的な支配力はないものの、その深い学術的伝統に根差した実力は依然として高く、常にメダル争いに加わる強豪国として存在感を示し続けている。

4位 大韓民国 95個

韓国は20世紀後半から急速に実力をつけ、今や国際数学オリンピックのトップ常連国となった。この躍進の背景には、非常に競争の激しい国内の教育環境と、科学技術分野における英才教育への国家的な投資がある。科学高校などの特別目的高校が才能ある生徒を早期に発掘・育成し、集中的なトレーニングを行うことで、国際舞台で通用する実力を養っている。国家の成長戦略と国民の高い教育熱が結びつき、驚異的な成果を生み出している。

5位 ハンガリー 91個

ハンガリーは、大会の歴史において非常に重要な位置を占める伝統的な数学強豪国である。人口規模では他の上位国に及ばないものの、多くの著名な数学者を輩出してきた豊かな歴史と文化を持つ。国内には優れた数学雑誌やコンテストの伝統が根付いており、若い才能を育む土壌が整っている。近年は中国やアメリカなどの大国に押され気味だが、その歴史に裏打ちされた実力は依然として高く評価されており、数学教育の質の高さを示している。

| 順位 | 名前 | 指標 |

|---|---|---|

第1位 | 185 | |

第2位 | 155 | |

第3位 | 106 | |

第4位 | 95 | |

第5位 | 91 | |

第6位 | 86 | |

第7位 | 80 | |

第8位 | 69 | |

第9位 | 59 | |

第9位 | 59 | |

第9位 | 59 | |

第12位 | 51 | |

第13位 | 48 | |

第14位 | 46 | |

第15位 | 44 | |

第16位 | 43 | |

第17位 | 36 | |

第18位 | 34 | |

第19位 | 29 | |

第19位 | 29 |